Piante Arboree

Agrumi

Con il termine generico agrumi vengono indicate tutte le specie e le cultivar oggi presenti sulle nostre tavole e nei nostri mercati, tra cui arance, mandarini, limoni, pompelmi, pummeli, lime e cedri. Diversi studi hanno testimoniato che le specie che oggi conosciamo derivano da tre taxa principali: i cedri (C. medica L.), i pummeli (C. grandis (L. Osb.) e i mandarini (C. reticulata Blanco), i quali a loro volta deriverebbero da un comune antenato originario del Sud-Est asiatico. La selezione naturale, le ibridazioni occasionali, le mutazioni spontanee, l’apomissia e altri fattori hanno fatto sì che gli agrumi si diffondessero nelle aree prossime a quelle d’origine. Un ruolo importante, nel corso della storia, è stato svolto dall’uomo che, fin dai tempi antichi, ha sempre provato una forte predilezione per gli agrumi che venivano utilizzati inizialmente per il loro valore ornamentale e medico, in seguito per la produzione dei frutti. L’ampia biodiversità agrumicola trova la massima espressione a partire dal quattrocento: molti sono gli artisti italiani che hanno utilizzato gli agrumi nelle loro opere come elemento simbolico e decorativo, descrivendone e rappresentandone l’ampia variabilità genetica.

Tra la fine del seicento e i primi decenni del settecento, con Bartolomeo Bimbi si raggiunge il vertice qualitativo della presenza degli agrumi nell’arte, descrivendone l’ampia variabilità in quattro tele in cui cataloga centododici varietà di agrumi, tra cui limoni, lumie, cedri, arance amare e dolci, arancia rossa, chinotto e bergamotto. All’interno di questa ricca biodiversità, molte cultivar, superate ormai da un sempre più dinamico aggiornamento varietale, non sono più coltivate per scopi commerciali e sono rinvenibili solo come piante sparse in aree di antica agrumicoltura, in giardini amatoriali o in collezioni tenute presso istituzioni pubbliche. A tal proposito, alcuni di questi agrumi, da tempo presenti in Sicilia, risultano iscritti al “Repertorio delle accessioni autoctone siciliane per le principali specie da frutto” e sono già presenti nel vasto campo collezione dell’Azienda Agraria Sperimentale dell’Ateneo di Catania, poiché oltre ad avere un valore storico-culturale, risultano essere una fonte da poter utilizzare nei programmi di miglioramento genetico.

Si ritiene pertanto importante creare un campo di piante madri di agrumi minori per favorire la diffusione di genotipi particolari, ormai rappresentati da pochissimi esemplari e perciò a rischio scomparsa.

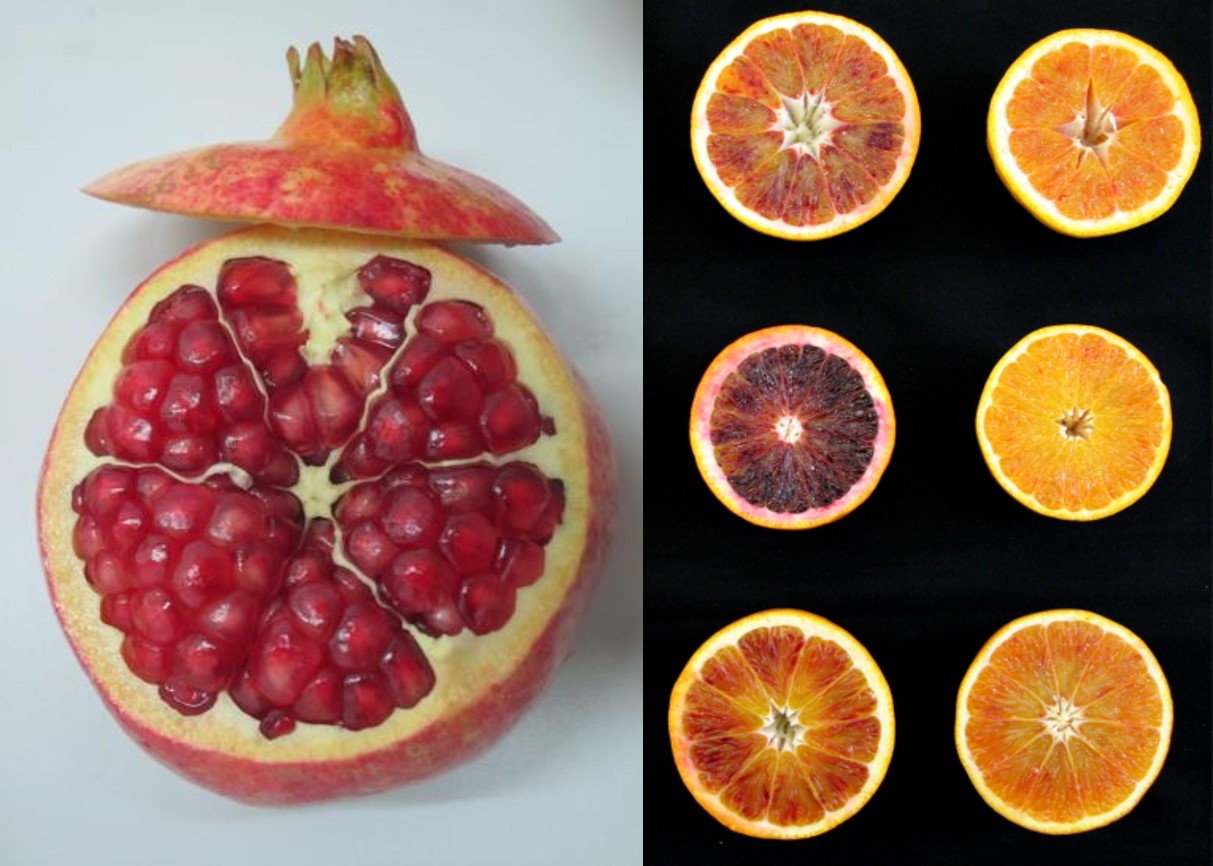

Melograno

Originario dell’Asia centrale, si è diffuso successivamente in Asia Minore, nel bacino del Mediterraneo e nell’Africa del Nord. Il melograno è una specie di antica domesticazione che si è diffusa principalmente per l’utilizzo alimentare e per le sue proprietà medicinali. In Italia è considerato una specie di importanza secondaria nel panorama delle produzioni frutticole, nonostante la coltivazione e la domesticazione risalga all’epoca preistorica. Oggi, Il melograno è coltivato in tutto il mondo; dalle zone tropicali e subtropicali, al bacino del Mediterraneo nonché in differenti zone microclimatiche.

Data l’elevata biodiversità che contraddistingue la specie, diversi paesi come Spagna, Turchia, e i paesi dell’ex Unione Sovietica, hanno costituito delle collezioni di germoplasma di melograno, con lo scopo di salvaguardarne la biodiversità.

In Italia è presente da millenni ed è diffuso da Nord a Sud, ed è caratterizzato da un’elevata variabilità intraspecifica che si esprime in una pluralità di forme e varietà, anche se attualmente l’interesse commerciale è orientato solo su pochissime. La scelta della varietà è legata a caratteri qualitativi richiesti dal consumatore come il colore attrattivo dei grani e del succo, la consistenza del seme ed un equilibrato rapporto tra zuccheri ed acidi. La facilità di propagazione (gamica e agamica) e la lunga tradizione di coltivazione in Sicilia ha permesso la creazione di numerosi ecotipi che sono stati caratterizzati nell’ambito del progetto di ricerca “Risorse genetiche vegetali di Sicilia”, promosso dalla regione siciliana ed avviato grazie alla collaborazione di diverse istituzioni scientifiche. In particolare, sono state individuate ed analizzate numerose accessioni del germoplasma locale, oggi registrate nel “Repertorio delle accessioni autoctone siciliane per le principali specie da frutto”.

L’Azienda Agraria Sperimentale dell’Università degli Studi di Catania attualmente presenta un campo collezione in cui sono raccolti alcuni dei più promettenti genotipi di melograno siciliani: Primosole, Dente di cavallo, Noto, Rosolini, Valenti, Violetto, PG-CT1 e PG-CT6. Data l’elevata variabilità genetica, la facilità di propagazione e l’assenza di portinnesti, risulta determinante la conservazione del germoplasma locale con lo scopo di garantire un prodotto con origine genetica certa.